睡眠時無呼吸症候群

症状

- 睡眠時に無呼吸(10秒以上呼吸が止まること)になってしまう。

- 大きないびきを繰り返す。

- 睡眠時間はあるのに睡眠不足になる。

睡眠時無呼吸症候群とは

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の原因は大きく分けて2つあると考えられています。空気の通り道が狭くなり呼吸が止まってしまう閉塞性タイプと、呼吸中枢の障害によるタイプです。SAS患者さんの9割程度の方が閉塞性タイプと言われています。

空気の通り道が狭くなる要因としては、首やのどまわりに余分な脂肪が沈着していたり、扁桃線周囲が腫れることなどが考えられています。ですから、睡眠時無呼吸症候群は太った人に多いとされています。しかし太っていない人にも筋力の低下・斜角筋の機能異常・骨格などが原因で睡眠時無呼吸症候群は起こります。

リハビリ

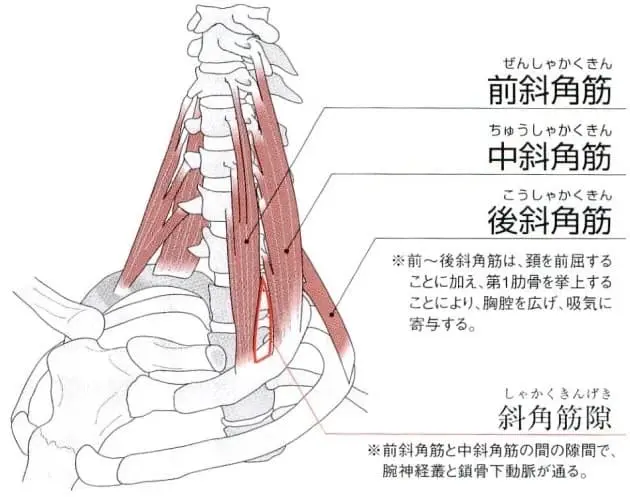

呼吸を司る筋肉に斜角筋という筋肉があります。

斜角筋には、前・中・後の3種類があることが解剖学的には有名ですが、実は最小斜角筋という小さな筋肉があります。これは前・中・後斜角筋と平行して一番後ろを走ります。この一番後ろの最小斜角筋が強制的に息を吸わせる作用を持っています。この最小斜角筋の機能異常が睡眠時無呼吸症候群の本態です。最小斜角筋の機能異常を治すことができれば、一般的に姑息的に行われているCPAP療法をしなくても済むようになり、安眠できる日がきます。それはご自身で何も機械を使わずにご自宅でも簡単にできる方法ですので、その方法をお伝えいたします。

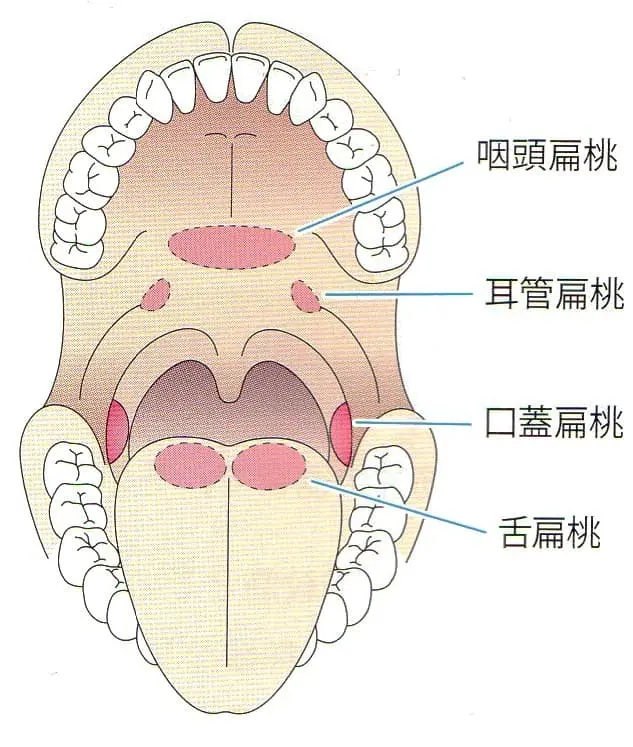

また、前述のように扁桃線周囲の腫れも睡眠時無呼吸症候群の原因となります。扁桃腺周囲にはワルダイエルリンパ扁桃輪という免疫系を司る重要な器官があります。扁桃腺が腫れていては睡眠時無呼吸症候群のみでなく、膠原病を始めとしたさまざまな大病の原因になります。ワルダイエルリンパ扁桃輪を浄化し、扁桃腺炎にならないようにすることも睡眠時無呼吸症候群の重要な因子と考えております。扁桃腺炎はBスポット療法と扁桃腺炎を繰り返さないようにするための、日常生活で気を付けるべき習慣を実践していただくことにより、治療することができます。